/image%2F1470571%2F20231025%2Fob_72d12b_img-3361.JPG)

Masque nigérian, Arte Africana, da coleção de José de Guimarães.

Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Portugal.

Photo : T. Guinhut.

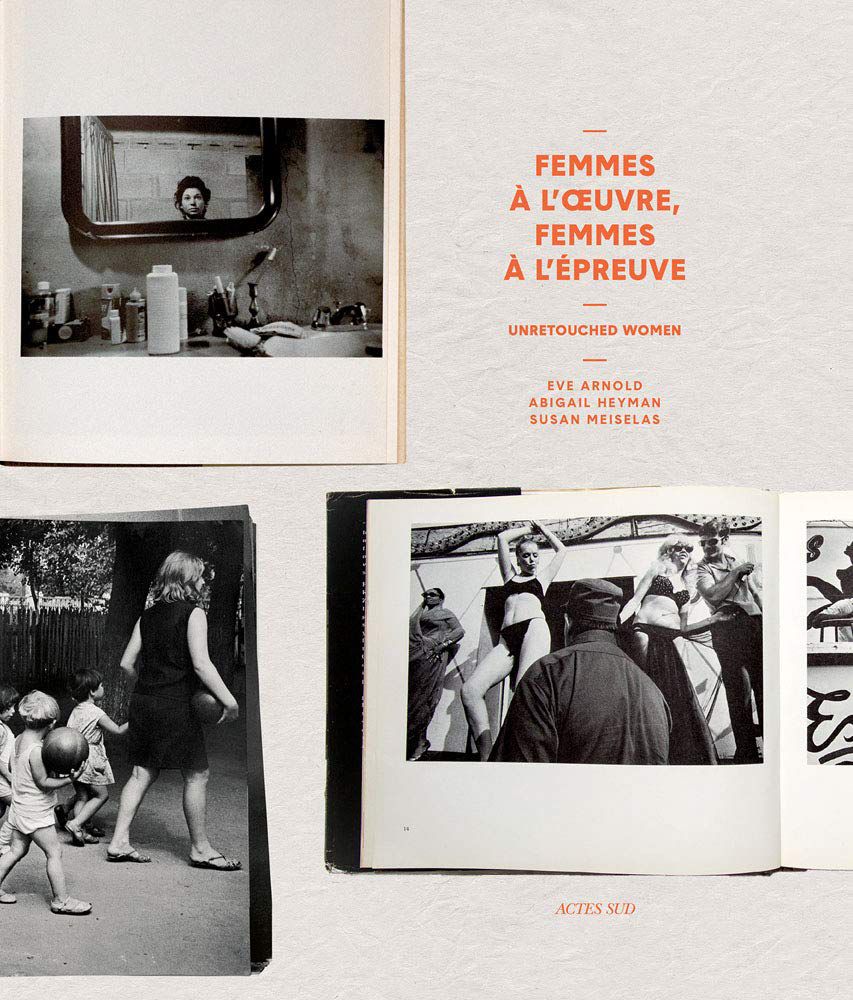

Métamorphoses du colonialisme

et de l'islamisme.

En passant par Jules Ferry, Franz Fanon,

Jacques Marseille, Achille Mbembe,

Guillaume Blanc, Bernard Rougier, Jean-Pierre Obin.

De quel colonialisme parle-t-on ? À peu près uniquement de celui de l’Europe occidentale sur l’Afrique, voire sur les Amériques. Alors qu’il s’agit d’un phénomène consubstantiel à l’humanité depuis la préhistoire, sinon depuis l’animalité. Les Babyloniens ont envahi la terre d’Israël et ont déporté ses habitants en esclavage à Babylone. Les Grecs se sont installés en Sicile, les Romains sur tout le pourtour méditerranéen, jusqu’au breton mur d’Hadrien et aux abords de la Perse, moissonnant leurs esclaves, l’Islam a conquis les trois-quarts de la Méditerranée, l’Indonésie et le Sahel, massacrant par pelletées et esclavagisant les populations. Seul l’Occident issu des Lumières et des libéraux, comme Victor Schœlcher, en 1848, a su libérer ses esclaves, mettre hors la loi l’esclavagisme et en débarrasser la plupart des pays d’Afrique à l’occasion de la colonisation. Cependant au dire des décolonialistes, la décolonisation de l’Après-guerre, soit il y a plus d’un demi-siècle, serait encore à parfaire, y compris dans les mentalités. Au risque d’oublier que le mouvement colonisateur ne souffre pas de coup d’arrêt, tant il retrouve des ardeurs depuis d’autres aires géographiques, voire en inversant la tendance, de l’Afrique vers l’Occident, en une colonisation islamique.

C’est au XVIII° siècle, soit celui des Lumières que le mot « colonie » introduit ses dérivés, « colonial » et « coloniser » sous l’impulsion des philosophe de l’Encyclopédie et de deux Indes de Raynal[1], dans le sens d’une exploitation économique de l’outre-mer. Ce n’est qu’à la fin du siècle suivant, en une acception marxienne, qu’apparait le « colonialisme », puis son corollaire « anticolonialiste », alors que dans les années soixante naissent « décoloniser » et « décolonisation », et plus récemment « décolonialisme. Le vocabulaire dit autant l’Histoire que l’évolution des mentalités et des idéologies. Or si l’on parle du colonialisme, c’est d’une part parce que seuls les Occidentaux ont su en discuter, en invalider l’idéologie et fournir les armes idéologiques nécessaires à ceux qui vinrent s’en plaindre, et d’autre part par esprit de revanche des descendants des colonisés.

N’oublions pas que l’impulsion précoloniale française en Algérie fut fournie par les prédations répétées des Maures. Outre une sombre histoire de dette et un consul français frappé « au visage d’un coup de chasse-mouches formé de plumes de paons », il s’agissait de « la destruction définitive de la piraterie, la cessation absolue de l’esclavage des chrétiens[2] ». En 1830 Alger fut prise et bombardée avant que l’Afrique devienne la proie des colons européens. La conquête des côtes, malgré la résistance de l'émir Abd El-Kader, précède celle de l’intérieur et du sud, alors qu’à partir de 1879 une intense immigration française et européenne (les « Pieds noirs ») vient exploiter et gérer le Maghreb et l’Afrique équatoriale ; car l’ensemble du continent est colonisé, par les Français du Maroc au Congo-Brazzaville, par les Anglais de l’Egypte au Kenya jusqu’en Inde, par les Allemands, les Néerlandais en Indonésie…

Jules Ferry, propagateur de l’école publique et laïque, était un colonialiste fervent. Selon lui, en particulier lors de la séance parlementaire du 28 juillet 1885, la République française doit veiller à la prospérité économique et maîtriser une stratégie mondiale : « La France ne peut être seulement un pays libre. [...] Elle doit être aussi un grand pays […] et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie ». De plus sa dimension civilisatrice et humanitaire doit exporter son savoir-faire : « Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. […] Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Certes il dénonce « la traite des nègres », mais pense devoir exploiter leurs richesses territoriales. Il contribue activement à l’expansion militaire et économique en Tunisie, au Congo, à Madagascar, au Tonkin, cette dernière expédition se soldant par un cuisant échec en 1885.

Loin des allégories de rayonnement civilisationnel et de conquêtes héroïques, une tyrannie oppressive, de surcroit raciste, animait nombre de colons européens. Pour preuve les témoignages tant de Las Casas aux Caraïbes que de Jules Verne pour l’Australie[3], mais aussi les photographies retrouvées dans les archives privées du début du XX° siècle qui exhibent un monde régi par une violence souvent systématique, physique, sexuelle et psychologique, sur l’indigène assujetti. Cependant les mœurs brutaux et tyranniques des Arabes et des Bédouins qui s’appuyaient sur la piraterie, les razzias, le pillage et l’esclavage n’ont-ils pas été avantageusement remplacés par la civilisation, même oppressive ? Car l’aménagement économique, l’accent mis sur l’éducation et les soins médicaux contribuèrent à faire de celui qui n’était qu’un indigène un citoyen du monde. Mais à partir de 1947 et de la fin du joug administratif anglais en Inde, la décolonisation ne cesse d’enflammer tous les continents, libérant les peuples, jusqu’à la déflagration de la Guerre d’Algérie et l’indépendance de cette dernière en 1962.

Certes la décolonisation n’est probablement pas partout terminée. En témoigne l’essai de Joseph Confavreux, en partenariat avec Médiapart : Une Décolonisation au présent. Kanaky-Nouvelle-Calédonie : notre passé, notre avenir[4]. La France de Napoléon III s’empara de la Nouvelle Calédonie le 24 septembre 1853 et l’on constate que cette emprise ne s’achève pas le 4 octobre 2020, lors du scrutin grâce auquel les habitants du « Caillou », aux réserves de nickel, de magnésium, de fer, de cobalt considérables (convoitées par la Chine), ont voté contre l’indépendance de l’île. Cependant les accords de Matignon de 1988, consécutifs à la tragédie de la grotte d’Ouvéa puis l’accord de Nouméa de 1998, dont le préambule reconnut officiellement le fait colonial par la République française, semblaient devoir acter une transition de trente ans, à l’issue de laquelle la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, comme la nomment les partisans de l’indépendance, pourrait accéder à la souveraineté. Les dissensions meurtrières entre Kanak et Caldoches des années 1980 laissent espérer un apaisement, et craindre un retour de flamme. Archipel géographique et mosaïque ethnique, cette Calédonie, l’une des rares colonies de peuplement de la France et dont le peuple autochtone - les Kanak - a failli disparaître, saura peut-être laisser émerger un Etat viable pour tous. C’est ainsi que les auteurs de cet essai imaginent avec pertinence une décolonisation réussie ; mais avec une bien moindre pertinence celle d’une économie non capitaliste. La décolonisation semble plus avancée que la démarxisation…

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_1d4f7f_fanon-damnes.jpg)

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_e7bfbf_confavreux-nouvelle-caledonie.jpg)

Si le colonialisme ne s’est pas contenté d’être une bienveillance civilisationnelle, il est violence. Ce pourquoi Franz Fanon réclame une violence nécessaire pour s’en libérer. Publié en 1961 pendant la Guerre d’Algérie, Les Damnés de la terre firent de Franz Fanon un maître à penser controversé. Ne serait-ce que par la préface de Jean-Paul Sartre - dont le communisme est un colonialisme peut-être pire - enjoignant : « il faut tuer : abattre un Européen c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé ». Franz Fanon le disait avec plus de rigueur : « Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une plus grande violence ».

Sauf que Franz Fanon exigeait des réparations au-delà des générations coupables : « Le colonialisme et l’impérialisme ne sont pas quittes avec nous quand ils ont retiré de nos territoires leurs drapeaux et leurs forces de police. Pendant des siècles les capitalistes se sont comportés dans le monde sous-développé comme de véritables criminels de guerre. Les déportations, les massacres, le travail forcé, l’esclavagisme ont été les principaux moyens utilisés par le capitalisme pour augmenter ses réserves d’or et de diamants, ses richesses et pour établir sa puissance. Il y a peu de temps, le nazisme a transformé la totalité de l’Europe en véritable colonie. Les gouvernements des différentes nations européennes ont exigé des réparations et demandé la restitution en argent et en nature des richesses qui leur avaient été volées [...]. Pareillement nous disons que les États impérialistes commettraient une grave erreur et une injustice inqualifiable s’ils se contentaient de retirer de notre sol les cohortes militaires, les services administratifs et d’intendance dont c’était la fonction de découvrir des richesses, de les extraire et de les expédier vers les métropoles. La réparation morale de l’indépendance nationale ne nous aveugle pas, ne nous nourrit pas. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. [...] L’Europe est littéralement la création du tiers monde[5] ». Ce n’est parce que des vainqueurs ont exigé réparations qu’il faut un demi-siècle plus tard outrepasser la loi du talion et risquer la guerre perpétuelle. D’autant si l’on refuse d’examiner dans les plateaux de la balance les quelques bienfaits de cette même colonisation : éradication presque totale de l’esclavage tribal et musulman, médecine, éducation, infrastructures et développement économique, dont les Etats surgis de la décolonisation n’ont pas toujours su prolonger les vertus.

Cette violence retournée contre le colon tyrannique pouvait se justifier en 1961. Reste que, soixante ans après, vouloir décoloniser ce qui ne l’est plus et dont les conditions désastreuses ne sont plus de la responsabilité de cette colonisation est une ruse d’une autre tyrannie. C’est en Afrique qu’il faut se libérer de traditions religieuses coraniques, de politiques socialistes, de gouvernements dictatoriaux, de la corruption, et non prendre prétexte d’une Histoire obsolète pour établir sa tyrannie décolonialiste.

L’on n’est pas étonné que le livre de Franz Fanon ait contribué à la création des Black Panthers, aussi afro-américains que marxiste-léninistes et maoïstes. S’il y avait une oppression blanche américaine, la ségrégation, à renverser, ce n’était pas pour fonder avec de tels maîtres à penser un totalitarisme. Ce qui n’est pas loin, tyranniquement parlant, d’un leader noir américain, Louis Farrakhan, dirigeant de l’organisation religieuse et politique suprémaciste noire Nation of islam. Le sexisme, l’homophobie, le racisme et l’antisémitisme du bonhomme ne sont un secret pour personne, au point que l’on ait pu le surnommer « le Hitler noir ».

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_83c206_marseille-colonialisme.jpg)

Selon la profession de foi anticolonialiste, et de surcroit marxiste, ce serait grâce à la colonisation que l’Occident aurait gagné sa prospérité, comme grâce à l’esclavage les Etats-Unis, alors que seule la révolution industrielle et le développement du capitalisme en sont responsables. Jacques Marseille montre non seulement qu’il n’est en rien, mais que l’argent, les matériaux, l’énergie et les bras déversés sur les colonies ont été un investissement dont la rentabilité fit défaut. L’on peut subodorer que sans cette exploitation et exportation des ressources européennes, l’Europe eût pu devenir encore plus riche et prospère, ce que vérifient sans peine la Suisse ou la Corée du Sud. Dépouillant maintes archives, venues de centaines de sociétés coloniales, les chiffres du commerce extérieur français de 1880 à 1960, Jacques Marseille, d’abord communiste et persuadé des bénéfices de l’exploitation de l’Afrique, dut changer son fusil d’épaule devant l’épreuve des faits. En 1984, il publia son essai Empire colonial et capitalisme français, qui aurait dû tordre le cou au mythe du pillage au profit de la France : « la logique du profit est peut-être davantage moteur du progrès que coupable de pillage[6] ». Alors que la décolonisation était un impératif économique, sinon humanitaire, les mythes ont la vie dure, prétendant encore pour longtemps que les pays colonisateurs se sont abreuvé des richesses africaines sans contrepartie, même si l’on ne cachera pas que certains hommes d’affaires en ont tiré grand profit. Pourtant, coloniser c’était gaspiller des capitaux considérables sans guère de bénéfice, c’était attacher un boulet au pied du capitalisme français et de sa modernisation, boulet dont le poids, y compris idéologique, est encore présent. Ferghane Azihari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, le confirme : « Ni la colonisation ni l’esclavage n’ont enrichi l’Occident[7] ».

Une telle thèse est honnie par les études décoloniales qui postulent que, malgré l’indépendance, des rapports de pouvoirs persistent entre les métropoles et les colonies passées, ce qui est certes patent à travers le Franc de la Communauté Africaine. De même elles prétendent que la division économique et raciale des populations reste prégnante, que l’Occident et ses instances, Fonds Monétaire International et Banque mondiale maintiennent le Sud dans une servitude pérenne. Il n’est pas impossible cependant, faute d’avoir su, quoique avec des réussites indéniables, être les acteurs d’un réel développement économique et social, que les Etats du Sud et leurs activistes préfèrent exciter l’envie, la colère, le ressentiment et l’esprit de revanche le plus malsain plutôt que de voir la poutre dans leur œil. L’on se doute alors que l’anticapitalisme est un moteur de l’idéologie qui risque de glisser vers une tyrannie aussi racialisée que post-communiste.

Voici venir le temps du décolonialisme et de la « postcolonie ». Il nous semblait pourtant que les dernières colonies européennes avaient acquis leur indépendance au début des années soixante, soit il y a soixante ans de cela. Ce décolonialisme ne sentirait-il pas le réchauffé ? Certes les historiens et penseurs n’ont pas forcément achevé le travail de déconstruction du colonialisme. Mais qu’ont fait la plupart des Etats nés à cette occasion sinon recourir au socialisme autoritaire, à l’arabisation, sans compter la corruption faute de libéralisme économique ? De plus la « défaillance du droit », en particulier de propriété, entraîne la « mort du capital » et le sous-développement, tel que l’analysa Hernando de Soto à propos de l’Amérique latine, convaincu qu’il est de « vouloir réaliser la transition vers un capitalisme de marché qui respecte les désirs et les convictions des gens[8] ». Plutôt que de se remettre en question et de remettre en question ses élites captatrices, il est plus facile alors d’attribuer l’impéritie récurrente à autrui, soit l’Occident et le capitalisme, d’autant qu’un poison marxiste contribue d’alimenter la bile de l’envie. En à peine deux générations, et sans guère de ressources, la Corée du Sud est passée de la pauvreté à la prospérité ; qu’ont fait de ces décennies l’Algérie, l’Egypte ou le Mali ?

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_163a86_mbembe-postcolonie.jpg)

/image%2F1470571%2F20201011%2Fob_7954a9_mbembe-raison-negre.jpg)

Une telle analyse est loin d’être ignorée par Achille Mbembe qui soutient qu’en Afrique, « la propriété en appartient au roi et à l’Etat par droit de souveraineté ». S’il ne le dit pas tout à fait de cette manière, son « essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine », titré De la postcolonie, se livre à une vigoureuse critique de la tyrannie et de l’autoritarisme qui met en pâture les Etats issus de la colonisation. Cependant, en conscience que tout Africain est un « ex-esclave », il n’ignore pas la « tradition d’Etats prédateurs vivant de la razzia, du rapt et de la vente des captifs », en particulier dans « les régions sous influence musulmane », puis, à la suite du commerce triangulaire, « l’extorsion des ressources » par les Européens et enfin « la tutelle des créanciers internationaux » ; tout ceci aboutissant à ce qu’il appelle « émasculation de l’Etat » et « excision de la souveraineté[9] ». Ces dernières métaphores participant d’une riche réflexion philosophique sur la stylistique du pouvoir et sa production fabuleuse plutôt que réaliste, quoique le propos d’ensemble soit parfois un rien confus.

Prônant le retour des Africains en Afrique, Kémi Seba est une figure du panafricanisme et du suprémacisme noir. Il a ses thuriféraires pour lesquels la remigration de tous les Noirs vers le berceau de l’humanité vaut la terre promise. Franco-Béninois, il est le messie de la cause noire radicale. Pourtant natif de Strasbourg, il réclame de « décoloniser les rues » de Belgique, d’Afrique, de France et tutti quanti. En cela il incarne le contraire du mouvement Black Lives Matter, coupable de rester selon lui victime en Occident et aux Etats-Unis.

Le délire s’empare de domaines qui semblent fort lointains des problématiques colonialistes, par exemple la littérature romanesque. La preuve, pour reprendre Jonathan Franzen, qui témoigne que selon les excités « qu’habiter la subjectivité d’un personnage différent de l’auteur est un acte d’appropriation, voire de colonialisme ; que le seul mode narratif authentique et politiquement défendable est l’autobiographie[10] ».

En sortant des bureaux du magazine Valeurs actuelles, qui eut la désastreuse maladresse - ou la finesse, diront les autres - de mettre en scène la députée noire Danièle Obono (qui apporta son soutien à Nique la France) en la portraiturant en esclave enlevée par des négriers noirs et rachetée par un missionnaire chrétien dans une fiction illustrée, bureaux illégalement investis en guise de protestation, le porte-parole de la « Ligue de défense Noire Africaine », prévint : « À ceux qui pensent que la France est à eux on vous dit que dorénavant on occupe le terrain. De Gaulle, tout ça c’est fini, maintenant c’est la Ligue de défense Noire Africaine ! » En subodorant qu’une Ligue de défense Blanche européenne s’attirerait les foudres bienpensantes, l’on peut plus galamment dire la menace et la réalité en cours d’une occupation et d’une colonisation par la force…

Rappelons-nous le discours à Madrid, puis dans une tribune de Project Syndicate (29 novembre 2019), de la jeune propagandiste écologiste Greta Thunberg : « La crise climatique ne concerne pas seulement l’environnement. C’est une crise des droits de l’homme, de la justice et de la volonté politique. Des systèmes d’oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l’ont créée et alimentée. Nous devons les démanteler ». Les coupables sont cloués au pilori de la vindicte : anciens pays colonisateurs, quoique seulement occidentaux, les racistes, quoique seulement blancs, enfin les systèmes patriarcaux, mais surtout pas coranique et musulman. La vision androcentrée, blanche, hétérosexuelle est de l’ordre du pléonasme, comique s’il n’était si transparent de tyrannie.

/image%2F1470571%2F20231025%2Fob_f1c2f6_paris-masques-musee-des-arts-premiers.JPG)

Musée des Arts premiers, Paris.

Photo : T. Guinhut.

Nouveau racisme anti-blanc, nouveau colonialisme anti-occidental. Faut-il qualifier de nouveaux trafiquants d’esclaves, ceux qui prétendent sauver des réfugiés de la menace des flots méditerranéens pour en faire des instruments de chantage, de déstabilisation des pays européens, et favoriser un nouveau colonialisme, en se targuant d’être antirascistes ? Cette fois le profit n’est pas financier, quoiqu’il faille compter sur des subventions, mais politique et idéologique. D’autant qu’un dangereux acteur, la Turquie d’Erdogan, manœuvre ces migrants de la Lybie à Lesbos, exerçant son chantage à l’égard de l’Europe et avançant les pions de la colonisation islamique.

Autre colonisateur puissant, entreprenant et déterminé, sans état d’âme cela va sans dire, se révèle le communisme chinois. La Chine en effet exploite méthodiquement et sans vergogne les richesses africaines, entre Instituts Confucius et entreprises d’extraction minières et agricoles. L’empire du milieu pratique un impérialisme qui ne fait guère sourciller les bonnes consciences. Ainsi, à la suite d’incapacité à rembourser ses dettes, la Zambie a perdu le contrôle de son aéroport international Kenneth Kaunda ainsi que de son réseau électrique, comme le Kenya risque de voir les Chinois s’emparer de ports et de lignes ferroviaires que ces derniers ont financés. Taïwan News met en garde les débiteurs de la Chine : « Les États africains doivent se réveiller face à une nouvelle forme de colonialisme de la part de la Chine qui grignote, l’une après l’autre, leurs principales infrastructures ».

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_02e4b5_blanc-colonialisme-vert.jpg)

Le colonialisme git parfois là où l’on ne l’attend pas. Dans les réserves africaines par exemple. Ce que révèle un essai surprenant de Guillaume Blanc : L’Invention du colonialisme vert[11], sous-titré « Pour en finir avec le mythe de l’Eden africain ». Si naïvement l’on pensait que la défense de la nature était vertueuse, en voici un sérieux démenti. Car les « éco-gardes » des parcs naturels africains n’hésitent pas à chasser les habitants, rayer de la carte des villages entiers, comme près de Gondar, en Ethiopie, où sept villages furent brûlés. En quoi ils sont ardemment soutenus par Unesco, le World Wildife Fund et autres Organisations Non Gouvernementales affidées à la défense de l’environnement au dépens de l’humanité.

Dans les années soixante, Ian Grimwood, consultant pour l’Unesco en Ethiopie, préconise « d’éliminer, dans les zones à mettre en parcs, tous les droits humains » ». De la Guinée à l’Afrique du sud, un mot d’ordre circule : « pour sauver la nature africaine, il faut empêcher ses habitants d’y vivre ». Sachons qu’ « aujourd’hui encore, la gestion des parcs africains oppose deux camps : les habitants qui veulent vivre dans la nature et les conservasionnistes qui entendent la protéger. Les premiers essaient de cultiver la terre et les seconds de les en empêcher, à coups de sanctions, d’amendes et de peines de prison ».

Factuel et rigoureux, ponctué de récits et de témoignages, le très documenté réquisitoire de Guillaume Blanc, historien de l’environnement, est sans appel. Le colonialisme à la grand-papa, exploiteur et civilisateur, s’est trouvé un nouvel avatar, la tyrannie verte : « Derrière la nature, la violence ». Décidemment, entre les puissances européennes des XIX° et XX° siècles, la Chine et l’écologisme, le continent africain n’en a pas fini avec le colonialisme et ses avatars, dont la sacralisation d’une nature fantasmée n’est pas le moindre mobile.

Marwan Muhammad, du CCIF, soit le Collectif Contre l’Islamophobie[12] en France, veut une France islamique, donc colonisée, peut-être pas si inatteignable. C’est bien ce qui ressort hélas de l’essai dirigé par Bernard Rougier : Les Territoires conquis de l’islamisme. Quoique son titre fasse preuve d’une pudeur de nonne effarouchée en ajoutant un superfétatoire « isme », l’ouvrage témoigne d’une colonisation en voie d’accomplissement. Car le mouvement décolonialiste se voit phagocyté par l’islamisme, c’est-à-dire l’Islam le plus politique et djihadiste qui soit, tant ce dernier est l’exacte application du Coran fondateur de l’Islam.

Aux bons soins d’une douzaine d’auteurs, l’essai, soutenu par une cartographie précise, déploie les Molenbeek français, d’Aubervilliers à Argenteuil, de Marseille à Toulouse, alors que le séparatisme, ce doux euphémisme en cours dans les allées d’un pouvoir politique qui n’en a plus guère, révèle en fait la conformité de bastions et de milices à la déité djihadiste. L’on y glane d’édifiantes informations et déclarations : en 1990, le « responsable islamiste tunisien Rached al-Gannouchi […] annonce l’entrée de la France dans le dar-al-Islam (domaine de l’islam). De mêmes, les militants issus des Frères musulmans usent en 2004 du slogan post-antiraciste « Touche pas à mon foulard » et « posent les bases de la dynamique décoloniale ainsi que du militantisme islamiste hexagonal », il serait plus juste de dire : de la colonisation par l’Islam…

En un « écosystème islamique », une pléthorique littérature, jusque dans les livres destinés aux enfants, fait l’apologie de l’islam religieux et politique, « de la non-liberté » religieuse, « de l’inégalité entre les hommes et les femmes, de l’intolérance envers les mécréants ». « La mosquée devient un équivalent de Pôle-Emploi pour les jeunes », « salafistes et tablighi » se disputent l’Île de France, le Val-de-Marne vit « à l’heure yéménite », les jeunes femmes jihadistes de la prison de Fleury-Mérogis usent de la taqiyya (dissimulation) face aux tentatives de déradicalisation…

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_eb9b5c_rougier-islamisme.jpg)

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_3d860b_obin-ecole-islamisme.jpg)

Cheville directrice de ce précieux avertissement, Les Territoires conquis de l’islamisme, Bernard Rougier n’est ni un naïf ni un provocateur inconséquent. Déjà auteur de Qu’est-ce que le salafisme ?[13], il sait en conscience et en toute documentation où il entraîne son lecteur déniaisé. Il faut à cet égard remercier les Presses Universitaires de France de jouer leur rôle d’éditeur avec dignité.

Financés par les pétrodollars arabes, insufflés par des institutions de la péninsule arabique et du Maghreb, ces islamistes, en particulier les Frères musulmans, ont édifiés des réseaux structurés. Le hallal est un blanc-seing de reconnaissance dans les rues, les foyers et les prisons, alors que l’excision, les tests de virginité, le voile et la polygamie se répandent au dépend des femmes ; l’oumma, communauté des Musulmans, est leur supranationalisme ; le radicalisme contrôle la plupart des mosquées, des pseudo-associations culturelles, coraniques en fait. Pire, d’apparentes structures républicaines, la Ligue de l’Enseignement, la Ligue des Droits de l’Homme sont noyautées, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves ne sont pas indemnes ; des entreprises, comme la Régie Autonome des Transports Parisiens, des syndicats, des conseils municipaux, voire des mairies, ne leur échappent pas tout à fait. Sans compter le vandalisme et les incendies de bibliothèques[14], de cimetières, d’églises et de cathédrales, symboles d’une civilisation exécrée…

Outre la chariaisation, la démographie est un facteur aggravant. Si les Musulmans sont plus de dix millions en France, pas loin de 20% de la population si l’on compte les étrangers illégaux (quoique les chiffres soient sujets à caution), leur natalité n’est pas loin du double de celle des femmes originairement françaises et européennes. Le « grand remplacement » à venir n’est donc pas un fantasme du sieur Renaud Camus. À moins qu’une proportion suffisante d’entre eux se détourne de l’Islam mortifère pour accéder à l’athéisme ou au Christianisme, la réversibilité du colonialisme s’annonce pire que son anti-modèle historique.

Certes tous les Musulmans ne sont pas musulmans stricto sensu, ni djihadistes patentés, mais un sondage propose un résultat alarmant : « À la question de savoir si la loi islamique, en France, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République, 27% des personnes interrogées répondent positivement. Parmi ceux qui sont de nationalité étrangère, 41% adhèrent à cette affirmation. Et parmi ceux qui sont de nationalité française, ils sont 20%. » De plus 74% de leurs moins de vingt-cinq ans prétendent privilégier la charia[15]. Aussi la font-ils déjà régner dans les « territoires perdus de la République[16] », ces quartiers et banlieues ou police et pompiers n’entrent plus sous peine d’être caillassés, brûlés, assassinés.

Sans compter que l’avenir s’annonce sous de troubles auspices, tant l’éducation de nos jeunes est empêchée et pervertie. Dans Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école[17], Jean-Pierre Obin révèle les conclusions d’une longue expérience et d’une enquête sourcilleuse assurée par une rare intelligence des enjeux et du contexte politique français, et au-delà. Depuis plusieurs décennies, la poussière infectieuse et obscurantiste tendait à être balayée sous le tapis de l’Education Nationale, qui chérissait la formule « Pas de vagues » et la « pusillanimité ». Pendant que « l’héritage marxiste ou la gauche victimaire » avait toutes les tendresses pour l’immigration jusqu’à ce que l’on nomme l’islamo-gauchisme. Il ne faudrait pas « stigmatiser les Musulmans et faire le jeu de l’extrême-droite », disait-on !

Pourtant la laïcité s’érodait, au point de ne subsister aujourd’hui que par archipels. Malgré son trop peu fameux « Rapport Obin » de 2004, cet Inspecteur général de l’Education Nationale, se doit d’exposer à qui ne veut pas l’entendre l’étendue des dégâts.

Dans certains lycées, le « jilbab », couvrant tout le corps, contourne l’interdiction du hijab, soit le voile que l’on doit dehors porter sous peine de harcèlement ; les cours de sport, voire de science, sont désertés, le vendredi est boycotté ; l’islamophilie de l’administration est parfois telle que tout le monde y mange hallal, que le séparatisme alimentaire règne dans les cantines, que fleurissent des « salles de repos » pour les jeûneurs du ramadan, la mixité étant remise en question, l’arbre de Noël fustigé. Tout est prétexte à la contestation du principe de laïcité, au relativisme, donc à l’autocensure des enseignants qui n’enseignent plus Darwin ou Charles Martel, voire des pans entiers de l’Histoire et de la littérature, et qui, par ailleurs ne connaissent rien de l’Islam et guère des autres religions. Au point que de rares professeurs enseignent avec un Coran bilingue sur leur bureau, par conformisme, sinon pour parer à toute contestation sur la prétendue religion de paix et d’amour, et à leurs risques et périls. Tout cela sans compter les tags insultants ou prosélytes, l’antisémitisme récurrent, les violences sexistes et à l’égard des « Céfrancs », les agressions au couteau, les élèves qui courent vers l’Etat islamique ou sont classés « radicalisés », les hurlements de joie lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, voire les collèges incendiés. Non seulement les élèves, peu sanctionnés, mais les parents, les membres du personnel entrent dans la danse anti-laïque. Jusqu’en maternelle où le conte des Trois petits cochons se voit radié des lectures, dans des classes où la couleur rouge est déclarée haram. En primaire, des bambins défilent en criant « Allah Akbar », en un territoire qui de « Dar al-Harb (territoire de la guerre), devient celui de la soumission : « Dar al-Islam ». Et des professeurs refusent tout contact avec des femmes. Par ailleurs des écoles salafistes, y compris clandestines, prospèrent. Malgré le vœu pieux de Jean-Pierre Obin, il est à craindre que soutenir un « Islam des Lumières » soit voué à l’échec. Ainsi compris, et comblé de faits ordonnés, imparables et comptables de la colonisation islamiste, l’indispensable réquisitoire de l’humaniste Jean-Pierre Obin fait froid dans le dos !

Faut-il accorder du crédit à Bat Ye’or, cette essayiste judéo-égyptienne, qui, dans Eurabia : l'axe euro-arabe[18], dénonce le spectre du califat, suite à un accord passé entre des instances européennes après la crise pétrolière de 1973, pour sécuriser l’approvisionnement pétrolier, prévoyant de créer un ensemble méditerranéen euro-arabe visant à contrebalancer les États-Unis, tout en favorisant l'immigration musulmane (43% des immigrés sont musulmans) et la conversion des infidèles à l’Islam, et en adoptant une politique anti-israélienne et pro-palestinienne ? Thèse prophétique ou conspirationniste ? Si c’est le cas, un colonialisme islamique est en marche, se nourrissant d’aides sociales, de fraudes sociales et de razzias, avec l’active complicité de l’Occident, qui, fait inédit dans l’Histoire, nourrit, excuse et cajole ses envahisseurs, mieux que les Romains intégrant leurs barbares, qui parfois se sont retournés contre eux. Minoritaire encore quoique armée de sa vitalité démographique, une médiatique et criminelle domination racialiste et islamique se rengorge de notre laxisme, passivité et faiblesse. C’est ainsi que le racisme et le colonialisme ont changé de camp. Pour de pires empires…

Le leader islamique, Abdelaziz Boumediene, Président du Mouvement pour la Solidarité Internationale, déclarait : « l’Islam est la seconde religion, la seconde communauté en France. Ceux qui ne nous aiment pas n’ont qu’à quitter la France. La France on l’aime avec sa communauté musulmane ou on la quitte[19] ». Le groupe Facebook « Parti Arabe » dit la même chose sous d’autres cieux qui n’ont pourtant jamais pratiqué le colonialisme : « Le Parti Arabe veut que tous ceux qui n’acceptent pas la diversité quittent la Suède[20] ». À cette fin, du Maghreb au Sahel, de l’Erythrée à L’Afghanistan, du Pakistan à la Turquie, l’Islam exporte en une tempête migratoire ses affidés à la conquête de l’Occident, conquête dont il est le complice par sa naïveté, sa charité dévoyée, sa culpabilité indue, son irénisme des faibles en voie de soumission…

« Les mosquées sont nos casernes, les minarets nos baïonnettes, les dômes nos casques et les croyants nos soldats », disait le leader Turc Erdogan en 1997. Nul doute qu’il adhère à ce que l’Algérien Houari Boumedienne avait déclaré en 1974 devant l'assemblée de l'ONU : « Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour faire irruption dans l'hémisphère nord. Et certainement pas en amis. Car ils y feront irruption pour le conquérir. Et ils le conquerront en le peuplant de leurs fils. C'est le ventre de nos femmes qui nous offrira la victoire ». Il ne s’agissait pas là d’une vaine prophétie colonialiste.

Thierry Guinhut

Une vie d'écriture et de photographie

[1] Raynal : Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des Européens dans les deux Indes, Gosse, 1774.

[2] Atlas national, p 438.

[4] Joseph Confavreux, Médiapart : Une Décolonisation au présent. Kanky-Nouvelle-Calédonie : notre passé, notre avenir. La Découverte, 2020.

[5] Franz Fanon : Les Damnés de la terre, La Découverte, 2019, p 29, 61, 99.

[6] Jacques Marseille : Empire colonial et capitalisme français. Histoire d’un divorce, Albin Michel, 2005, p 13.

[7] Le Point, 27-08-2020.

[8] Hernando de Soto : Le Mystère du capital, Champs Flammarion, 2006, p 279.

[9] Achille Mbembe : De la Postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, La Découverte, 2020, p 179, 324, 139, 141, 145, 149.

[10] Jonathan Franzen : Et si on arrêtait de faire semblant ? L’Olivier, 2020, p 200.

[11] Guillaume Blanc : L’Invention du colonialisme vert, Flammarion, 2020.

[12] Voir : Islamophobes

[13] Bernard Rougier : Qu’est-ce que le salafisme ? PUF, 2008.

[15] Sondage Ifop publié le 2 septembre pour Charlie Hebdo et la Fondation Jean-Jaurès.

[16] Emmanuel Brenner : Les Territoires perdus de la République, Pluriel, 2015.

[17] Jean-Pierre Obin : Comment on a laissé l’islamisme pénétrer l’école, Hermann, 2020.

[18] Bat Ye’or : Eurabia: l'axe euro-arabe, Jean-Cyrille Godefroy, 2006.

[19] Le Progrès, 05-09-2020.

[20] FL24.net, 15-09-2020.

/image%2F1470571%2F20201008%2Fob_115010_colonies-quillet-i.JPG)

Maurice Allain : Encyclopédie pratique illustrée des colonies françaises, Quillet, 1931.

Bibliothèque A. R. Photo : T. Guinhut.

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_d8e411_bois-renault-sabres.JPG)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_8bd5e7_mitanabbi.jpg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_6a2a0c_abd-al-rahman-al-kawakibi-du-despo.jpg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_863b98_bachir-el-khoury-monde-arabe-les-racin.jpg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_2612fd_alaa-el-aswany-extremisme-religieux.jpeg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_0b7e5f_alaa-el-aswany-le-syndrome-de-la-dict.jpg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_ef8aa9_ece-temelkuran-comment-conduire-un-pay.jpg)

/image%2F1470571%2F20200926%2Fob_63113b_mont-fresques-tete-maure.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f1329_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_15e4d6_gobineau-essai-sur-l-inegalite-des-rac.jpg)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_9aac99_kendi-how-to-be-an-antiracist.jpg)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_a3772e_kendi-antiraciste.jpg)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_ac40dc_kendi-stamped-from-the-beginningnba.jpg)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_024a9e_christie-negres-poche.jpg)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_e8ee7c_twain-aventures-gf.jpg)

/image%2F1470571%2F20200927%2Fob_cf85d1_races-humaines-hachette.JPG)

/image%2F1470571%2F20200912%2Fob_cdd30d_buffon-negresse-albinos.JPG)

/image%2F1470571%2F20211009%2Fob_e160ee_oulitskaia-peste.jpg)

/image%2F1470571%2F20221113%2Fob_7c58b1_medecine.JPG)

/image%2F1470571%2F20220828%2Fob_5cf0d5_enzensberger-reveurs-d-absolu-bis.jpg)

/image%2F1470571%2F20220828%2Fob_63e97c_enzensberger-reveurs-d-absolu.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_bcfd85_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20200913%2Fob_ccbc2d_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20181125%2Fob_b998e5_sphere-d-or-sloterdijk.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_3d36cc_livres-cathedrales-les-trois.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_2d3bb5_londres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2df66a_verona-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_27f4b6_vicenza-chiesa.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4a2e2e_kunst-und-dichtung.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7dd569_graff-peintre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_b6afa7_eros-et-cupidon-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_e4fcd9_lucane-cerf-volant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2f4b12_temple-forum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_f49b5f_poupee-feuille-jaune-emmaues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_9a8fa7_arbre-pin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20220206%2Fob_54fded_arendt-herne-vignette.jpg)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_a23679_cresus-tours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240107%2Fob_601bc3_poitiers-athena.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_0f3eba_41-alric.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_784474_histoire-naturelle-huppe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_8bbb86_atwood.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_b83c48_anarchie-sigues.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_2a5cdf_manga-jaune-hokusai.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_c92553_dante-barcelo-manguel-curiosite.JPG)

/image%2F1470571%2F20220918%2Fob_0fec7b_barrett-snnets-gris.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_84ae90_grenouille-feuilles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_482962_villa-d-este-fouine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_8112c2_carmona-musee-ange.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_05c932_afrodita.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_b7e64d_ostia-masque-tragedie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_11d718_poitiers-notre-dame-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aa6c89_boccace-rouge-bibliotheques.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_5fd048_blake-livres-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_82e7ad_blaspheme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_9b904b_carnet-de-blog-boule-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_cafce2_la-motte-saint-heray-orangerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_281b74_poitiers-cathedrale-noir-et-or-p-bore.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_89aee1_christ-jaca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_efe307_portugal-braganca-maisons-bleues.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_3bc9fa_brouillard-haute-garonne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_67bec3_belorado-graff.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_66a1cf_gummenalp-ciel-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20220620%2Fob_4c7e4b_canetti-autodafe.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_91f3a9_salamandre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_d9b616_sue-peches.JPG)

/image%2F1470571%2F20221202%2Fob_3905fb_carrion-librerias-azul.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_734e07_insectes-papillon-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b03b46_carte-grece-anacharsis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f1a145_casanova-bleu.JPG)

/image%2F1470571%2F20240430%2Fob_9992c7_poupee-emmaues-prahecq.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_837272_besiberri.JPG)

/image%2F1470571%2F20240407%2Fob_c3ec5a_index-librorum.JPG)

/image%2F1470571%2F20240316%2Fob_a13b0d_don-quichotte-engel-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_cc5e8b_puerto-de-vega.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_c04d41_boltana-monasterio-rouge-statuettes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3812c_geographie-delagrave-1948.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_e3e01e_dolomites-ciel-crepuscule.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_518380_guimaraes-masque-2.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_264b3f_communisme-chef-boutonne.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1447c8_constant-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f3dda1_geai-des-chenes-corbin-silence.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f009f5_cosmos.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_3b67d3_259-venezia-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_21b305_bengtsson-submarino.jpg)

/image%2F1470571%2F20221206%2Fob_455325_cronenberg-consumed.jpg)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_95097a_427-dandysme-milano.JPG)

/image%2F1470571%2F20221030%2Fob_926ea9_bibliotheque-poitiers-terra-bleue.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_f9d0f0_dante-verone.JPG)

/image%2F1470571%2F20220528%2Fob_679606_daoud-tunisien.jpg)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_4e95e8_flore-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_61ab22_monte-pelmo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_64853d_robinson-laurens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_ac6a53_conturines-de-luca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_624e42_st-maixent-abbatiale-stalles-construct.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_3cf51d_museum-la-rochelle-quatre-tetes-golfe.JPG)

/image%2F1470571%2F20210208%2Fob_e24a25_dick-nouvelles-1-denoel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240506%2Fob_ce2fef_dickinson-herbario.jpg)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_aaab1c_iris-araignee-abeille-dillard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_39376f_diogene-deux-volumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_187320_venezia-heurtoir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_49d12e_re-arc-en-ciel.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_3fb1a0_diane-de-selliers-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_c23c0d_poupees-emmaus-education.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_71b44c_eluard-couvertures.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f6a520_enfer-museo-leon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_b2214f_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240229%2Fob_c1f73e_nantes-esclavage.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fbd5c2_calahorra-castillo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_18d2f6_jaca-tete.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_3e49f6_avion-geneve-la-rochelle-new-york-pac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_136287_loches-mur-bleu-et-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240329%2Fob_f5bb9f_fables-nouvelles.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_f2869c_macaon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_68802f_iphone.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_8a8fbb_bois-fantastique-steinneg-collepietra.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_650785_peinture-jeune-femme-politique.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_501ee8_livre-cisneros.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_0ed4af_ars-moulin-de-la-boire.JPG)

/image%2F1470571%2F20220718%2Fob_8aed90_forster-wallace-infinite-jest.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_c073d1_foucault-boite-a-poudre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7110a5_france-drapeau-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_39d848_venezia-tete-lisant.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_dc4507_telemaque.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_961479_sonanes-coquillage.JPG)

/image%2F1470571%2F20210525%2Fob_5c593a_garouste-vraiment-peindre.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_e83798_milano-genese.jpg)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_69fb72_tejada-ombre-roc.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_7e50d6_hondarribia-lumieres-et-nuit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230605%2Fob_7da6f8_girard-conversion.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_06dd1f_goethe-faust-werther.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_3d3a58_rio-seco-voute.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_89392b_alquezar-rempart.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_585092_graus-herreria-almuneda-grandes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_5cfaa5_shakespeare-femmes-galerie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_48e5ea_sanxay-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_17e180_autoportrait-cabane-col-couret.JPG)

/image%2F1470571%2F20230802%2Fob_40a72c_muses-a-couverture-image.jpg)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_81c48a_escorial-philosophie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240309%2Fob_b9dff1_z-beaute-couv-def-yuste.jpeg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_b4fe56_sidobre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_6ea8c8_montagne-noire-3-arbre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240318%2Fob_12d819_triptyque-baedeker-suisse.JPG)

/image%2F1470571%2F20230505%2Fob_ed13ac_cantal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_180a62_marais-poitevin-barques.JPG)

/image%2F1470571%2F20230404%2Fob_92fce7_couverture-1-republique-des-reves.jpg)

/image%2F1470571%2F20240402%2Fob_a93b29_venezia-masque-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_78b584_sonnet-peint.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_086d45_lichen-cestrede-heinz-m-annee-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_58de98_guaso-sentier-passage-des-sierras.JPG)

/image%2F1470571%2F20240324%2Fob_6c5ec8_219-bol-bleu-photo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_d30809_bibliotheque-corias-vue-generale.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_c37ec1_boaistuau-haddad.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_ddd9fc_teratologie-haine.JPG)

/image%2F1470571%2F20210327%2Fob_bea705_hamsun-faim-actes-sud.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_501f20_porte-arseguel-haushofer.JPG)

/image%2F1470571%2F20210530%2Fob_10979d_hayek-the-essential-f-a-hayek-cover.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_8422af_globe-des-cesars-de-l-empereur-julien.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2dd8ef_hobbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20230325%2Fob_4408b1_hoffmann-peju-ombre-couleurs.jpg)

/image%2F1470571%2F20240427%2Fob_3ade1f_lichen-orange.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_d1d689_homere-iliade-jean-de-bonnot.JPG)

/image%2F1470571%2F20240212%2Fob_6cee81_roma-hermaprodite.JPG)

/image%2F1470571%2F20230827%2Fob_7ead26_houellebecq-map.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_935727_erasme-adages.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_077c14_palacio-de-sonanos-femme-au-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_135c7b_luzern-facade.JPG)

/image%2F1470571%2F20230130%2Fob_0380b5_inde-i.jpg)

/image%2F1470571%2F20240320%2Fob_4cc896_roma-balance.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_658b27_coran-du-ryer-arabie.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_049502_joseph-antiquites-juives-i.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_242991_bois-de-saint-benoit.JPG)

/image%2F1470571%2F20230806%2Fob_eca1a3_james-coupe-d-or.jpg)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_7e3d2d_enoch-venezia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_acd19f_japon-no.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1b6d8a_poitiers-grand-rue-tete-kafka.JPG)

/image%2F1470571%2F20240429%2Fob_906a01_demanda-arbre-neige.JPG)

/image%2F1470571%2F20210429%2Fob_423dc9_kehlmann-gloire.jpg)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2734e5_brocante-la-couarde-globes-et-papillon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240401%2Fob_640af4_milano-ombres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_2afbaa_aigle-la-couarde-guerre-et-guerre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240225%2Fob_b14a96_la-fontaine-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20230227%2Fob_80822b_jezkaibel-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240404%2Fob_dbae14_lamartine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1e2998_ronda-sirene.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_fc79ca_401-abecedaire-zagula.JPG)

/image%2F1470571%2F20210412%2Fob_2ec9e7_larsen-jaune.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_985ff6_tours-table-pierres-fleurs-oiseaux.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3efb8f_bibliotheque-leopardi-italie.JPG)

/image%2F1470571%2F20230801%2Fob_744a77_levi-strauss-masques.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_bc96c5_liberte-poitiers.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_28ac8c_lins-avalovara-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20230330%2Fob_c5f8c6_littell-benignes.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_706146_garcia-lorca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_2e6be9_jacinthe-doree.JPG)

/image%2F1470571%2F20240326%2Fob_7972ff_pierre-fond-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_5e0891_p-346-huesca-coupole.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e2e461_forno-di-zoldo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_cd3148_guggenheim-bilbao-jeff-koons.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b99186_seu-d-urgell-mal.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7935e3_silhouette-gres-cadi-trois-malades.JPG)

/image%2F1470571%2F20221016%2Fob_fcf71f_toibin-magicien-grasset.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_00ca3d_guara-marcher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240501%2Fob_b197cb_marcus-lalphabet-des-flammes-de-ben-ma.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_89190d_belluno-garibaldi-mari.JPG)

/image%2F1470571%2F20240501%2Fob_5b8835_marino-adone-classici.jpg)

/image%2F1470571%2F20240106%2Fob_357687_marivaux-boite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_924279_st-maixent-abbatiale-pilier-jc-martin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b3f371_onati-communisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_549cf4_civilisations-bibliotheque-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_8fd278_mcewan-machine-like-me.jpg)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_d384af_venezia-vaporetto-coucher.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4d5063_foz-de-lumbier-gorge-melancolie.JPG)

/image%2F1470571%2F20210523%2Fob_1d96a8_melville-moby-dick-herman-melville.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94b88a_mille-et-une-nuits-guerin.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_43e06b_203-mode-poitiers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_019d50_montesquieu-lettres-persanes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_4668fa_utopie-livres.jpg)

/image%2F1470571%2F20240215%2Fob_4c5b53_morrison-t-le-chant-de-salomon-1966-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4aaa68_soria-santo-domingo.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_5a6f03_cloches-et-jaune.JPG)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_2f0cfe_violoncelle-tolbecque-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_06f2db_roche-aisa-nadas.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_612ffd_ossau-matin-silhouette.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d8df4f_afrique-naipaul.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_080d6c_nietzsche-divers.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_dfce86_graf-souche-abstrait.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c38874_graf-rose-tremiere-oates.JPG)

/image%2F1470571%2F20240307%2Fob_d72d45_livres-en-feu.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_6d4243_orphee-tarbes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_e12fd6_apollon-ars.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_6bcdeb_serrurerie-ricard.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_c7ffc1_67-enlevement-d-helene-francken.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_60ca31_paris-blason.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7efb15_ecriture-plumes.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_b4666e_445-sonnets-turner-bateau.JPG)

/image%2F1470571%2F20220618%2Fob_0d8ff6_perec-album.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_74f4d1_petrarque-diane-de-selliers.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_9073e5_125-corias.JPG)

/image%2F1470571%2F20231228%2Fob_4b11d6_ombre-photo.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9402c2_zurich-tete-sculptee.JPG)

/image%2F1470571%2F20240102%2Fob_a187a3_180-pierres-et-tableau.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_986e92_fleurs-coupe-pisan.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b2be8f_statuette-vase-poe.JPG)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_b8fc6c_boite-a-poudre-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_f15682_lucretius-de-natura-iii.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b44607_san-millan-yuso-ombre-2-populisme.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5e546a_deploration-du-christ-nd-la-grande-po.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_e9e265_azulejo-braganca.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8f9c2e_arbre-raye-frontenay-rr.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_050585_proust-the-boites-livres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5788cc_re-coucher-soleil-martray-2-pynchon-c.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_1acdfd_requin-la-couarde.JPG)

/image%2F1470571%2F20221106%2Fob_731420_rand-atlas-shrugged-triptych-by-decoec.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_39a0a6_vitoria-rock-bebe-guerilla-lou-reed.JPG)

/image%2F1470571%2F20240327%2Fob_1f6e84_sonnets-tauell-christ.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_412f4b_vicence-villa-rotonda-cote.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_c4eb86_san-martin-castaneda-bougies.JPG)

/image%2F1470571%2F20221225%2Fob_a257ee_jean-paul-langner-richter-b.jpg)

/image%2F1470571%2F20240325%2Fob_8d9a2d_alice-cartes.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_380ccd_rilke-werke.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9e9200_rome-obelisque-romans-grecs-et-latins.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_699a96_ronsard-oeuvres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_703fd8_rostand-cyrano-1.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3c845b_rousseau-discours.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba8013_icone-andres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_83d8f6_sade-pauvert-noirs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_94c959_san-antonio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240311%2Fob_825be5_fleurs-sechees-galice.JPG)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f84550_cabinet-curiosites-musee-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_08eb8f_extraterrestres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_746ded_porte-abizanda-senders.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_692e97_shakespeare-femmes-florio.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e7b563_hitler-mein-kampf.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_41d03a_montre-etoiles.JPG)

/image%2F1470571%2F20230507%2Fob_2ffc20_globes-d-or.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_b85c6b_smith-richesses-gf-1.jpg)

/image%2F1470571%2F20231216%2Fob_a2d0f1_patti-smith-niort.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4665b4_milano-brera-saint-decapite.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_a665a0_boltana-monasterio-noir-rouge.jpg)

/image%2F1470571%2F20240319%2Fob_f9fab1_berlanga-de-duero-escalier.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_cc6602_diable-vertleon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_8cecc6_bleu-planche-sorokine.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_460534_villa-d-este-grotesque-homme-sorrentin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_55a5c6_feuille-fleur-oo-soseki-poemes.JPG)

/image%2F1470571%2F20210905%2Fob_b13d7d_spengler-tel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_9eddd5_pugiliste-rome-sport.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_dc2ca2_steiner-after-babel.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_d2cac7_autoportrait-double-rouge-et-noir.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_fe94cf_autriche-lac.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_b6e64d_pierres-fond-rose.JPG)

/image%2F1470571%2F20220122%2Fob_82da08_tabucchi-l-ange-noir-bv-358708.jpg)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ef87a5_horloge-couleurs.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_5509f4_texier-bis.JPG)

/image%2F1470571%2F20240105%2Fob_3fc695_masques-venitiens.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ca28da_etang-grenouilleau-mezieres.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4b7497_tolstoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a3d7d7_mao-livre-rouge.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_ba5541_globe-amerique-du-nord-brillant.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_650577_orbigny-paon.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_855206_utopia.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_805d23_bateau-saint-clement.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_3b52c8_venezia-grand-canal-et-salute-au-loin.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_918083_cisneros-livre.JPG)

/image%2F1470571%2F20240317%2Fob_9bfdea_verne-cartonnages.JPG)

/image%2F1470571%2F20210109%2Fob_f135ec_vesaas-ice.jpg)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f87dd1_graff-bleu-aerodrome-souche.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_f4e6da_champagne.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_831f84_tete-xvii-fond-vert-faces.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_03dbdf_voltaire-melanges.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_adc3c5_se-liberer.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_da1338_grand-canal-bateau-vert.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_895230_wagner-rheingold.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_7e0c9a_graf-niort-4-rouge-bleu-irvine-welsh.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4f9a78_la-couarde-feuille-chene-whitman.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_a723e2_erato-jouant-de-la-lyre-charles-natoi.JPG)

/image%2F1470571%2F20240405%2Fob_4a0222_lierre-pot-petales.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_e6e7c9_poitiers-courage-d-exister.JPG)

/image%2F1470571%2F20240328%2Fob_928de8_zao-wou-ki-in-fine.jpg)

/image%2F1470571%2F20210225%2Fob_9db89a_zimler-lazare.jpg)